|

|

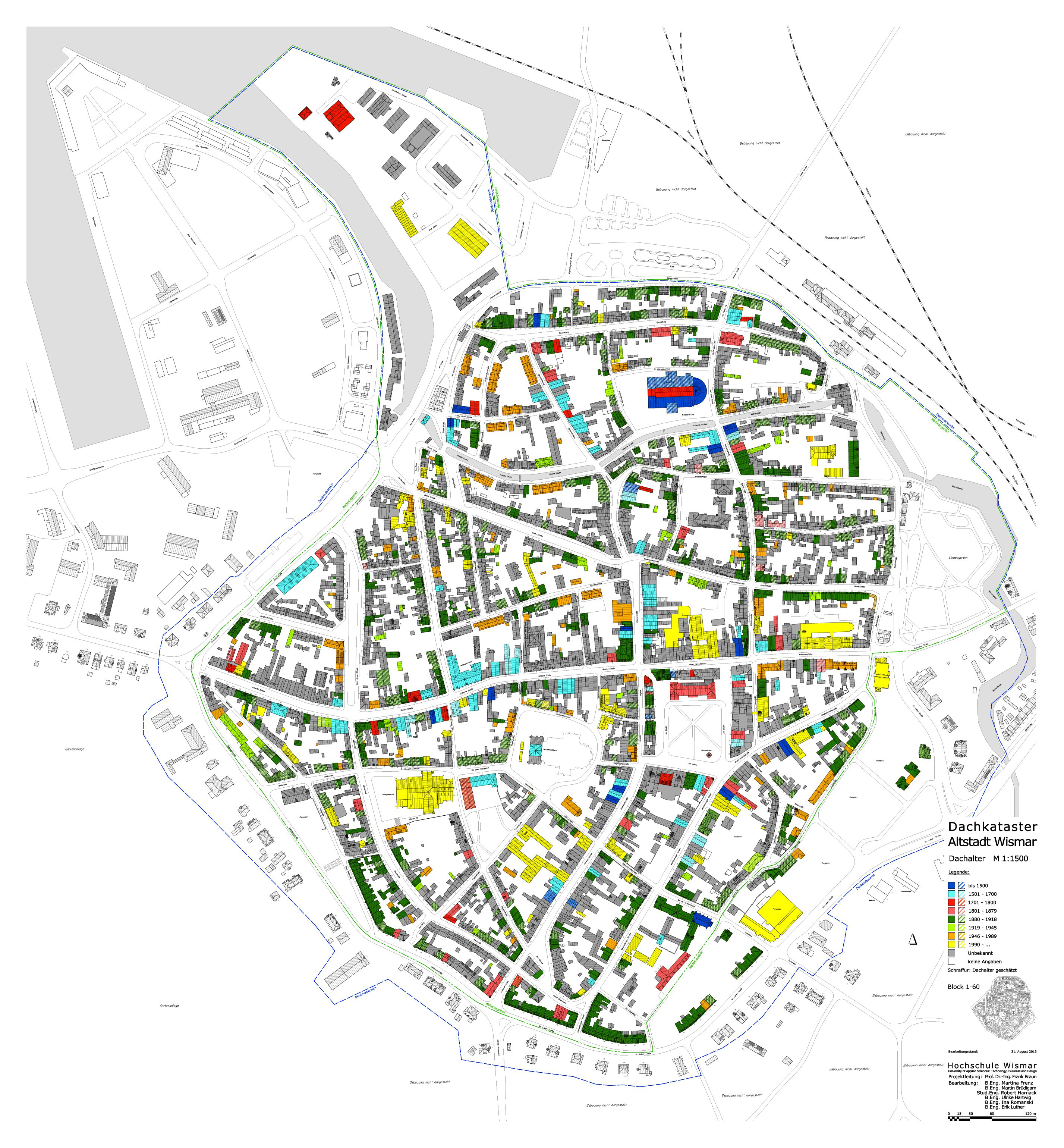

Dachalter

Die Dachalterskarte zeigt in farbiger Darstellung das Baualter der einzelnen Dächer. Gesicherte Datierungen sind mit Volltonfarben dargestellt und durch Inschriften, dendrochronologische Untersuchungen oder archivalische Informationen sicher belegt. Geschätzte Datierungen sind schraffiert dargestellt und beruhen auf Analogieschlüssen zu vergleichbaren, sicher datierten Dächern (Abbundmerkmale, Dachform etc.).

Dächer, deren Alter zum Zeitpunkt der Bearbeitung nicht bekannt war, sind in grau dargestellt.

Alle Datierungen wurden den folgenden Baualtersgruppen zugeordnet: |

|

|

|

Beispiel Block 1 (links), Gesamtkarte (rechts) |

|

| |

Bis 1500 Bis 1500

Aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammen die ältesten erhaltenen Dachwerke in der Wismarer Altstadt, die dendrochronologisch datiert wurden. Die Dachwerke dieser Zeit sind in der Mehrzahl durch eine sehr steile Dachneigung (meist über 60°), Abbundzeichen in additiver Zählung von Strichen oder anderen Marken sowie Sparren-Kehlbalken-Verbindungen in Hakenblattform gekennzeichnet. Am First sind die Sparren in der Regel miteinander verblattet. Als Holzarten treten Eiche und Kiefer auf (Beispiel links: Spiegelberg 47).

|

|

| |

16./17. Jahrhundert (1501-1700) 16./17. Jahrhundert (1501-1700)

Während aus dem 16. Jahrhundert bisher nur recht wenige datierte Dachwerke bekannt sind, liegen zahlreiche Datierungen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Dächer des 16. und 17. Jahrhunderts zeigen durchweg Abbundzeichen in römischer Zählweise, die Kehlbalken sind mit den Sparren in der Regel durch Schwalbenschwanzblätter verbunden. Überwiegend, aber nicht ausschließlich wird Kiefernholz verwendet. Die Dachneigungen liegen zwischen 55 und 60°

(Beispiel rechts: Krämerstraße Ostseite).

|

|

| |

18. Jahrhundert (1701-1800) 18. Jahrhundert (1701-1800)

Aus dem 18. Jahrhundert sind bisher nur sehr wenige Dachwerke bekannt. Sie sind durch eingezapfte Kehlbalken, eingeschlagene römisch gezählte Abbundzeichen und die überwiegende Verwendung von Kiefernholz zu charakterisieren. In dieser Phase ist gelegentlich das Mansarddach bzw. das Walmdach anzutreffen

(Beispiel links: Lübsche Str. 83).

|

|

| |

1801-1879 1801-1879

Aus dem 19. Jahrhundert sind bisher nur wenige Dachwerke sicher datiert. Das 19. Jahrhundert ist geprägt durch den Übergang zu flacheren Dachneigungen (unter 50°). Die Abbundzeichen werden spätestens ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts überwiegend als gestemmte kurze Zeichen in römischer Zählung ausgeführt. Gelegentlich tritt im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts noch das Mansarddach auf. Das „klassische“ Satteldach bleibt aber bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die dominierende Dachform (Beispiel links: Hinter dem Chor 21).

|

|

| |

1880-1918 1880-1918

Erst ab etwa 1880 treten mit schnell zunehmender Häufigkeit sowohl das flache Mansarddach als auch auch das „Berliner Dach“ auf, die dem Wismarer Stadtbild in der Zeit bis zum Beginn des ersten Weltkrieges insbesondere in den Randbereichen einen deutlichen Stempel aufdrücken. Zusätzlich aus der Baustruktur der Baublöcke herausgehoben werden die Gebäude mit diesen Dachformen durch ihre Höhe (in der Regel drei Vollgeschosse) (Beispiel rechts: Krämerstraße Westseite).

|

|

| |

1918-1945 1918-1945

Die Zeit bis zum Ende des zweiten Weltkrieges ist durch eine insgesamt eher geringe und uneinheitliche Bautätigkeit in der Wismarer Innenstadt gekennzeichnet

(Beispiel links: Feuerwache).

|

|

| |

1946-1989 1946-1989

Dieser Zeitabschnitt ist zunächst durch traditionelle Wohnungsneubauten mit Satteldächern (zum Teil nach Bombenschäden des zweiten Weltkriegs), in der späteren Phase durch industriellen Wohnungsbau geprägt. Der Abriss ganzer Stadtquartiere wie z.B. in Greifswald hat in Wismar jedoch nicht stattgefunden (Beispiel rechts: Grützmacherstr. 4/6/8).

|

|

| |

seit 1990

Mit der Wiedervereinigung setzte in der Wismarer Altstadt eine umfassende Instandsetzungs- und Modernisierungwelle vorhandener Bausubstanz ein, die sich in der Dachalterskarte kaum abbildet. Parallel entstanden jedoch eine ganze Reihe von Neubauten in Baulücken.

|

|

|